Cittadinanze e influenze europee tra gli ebrei dell’area ottomana

I legami tra Livorno e il Levante in epoca moderna

Per capire il ruolo dell’Italia – come destinazione finale o come punto di passaggio temporaneo – nei movimenti emigratori che riguardarono le comunità ebraiche mediorientali e nordafricane nel corso del Novecento bisogna tenere presente alcune dinamiche di lungo periodo, che affondano le proprie radici addirittuta nella prima età moderna. Fu tra la fine del XV e il XVI secolo, infatti, che alcuni porti della Penisola, in particolar modo ma non esclusivamente toscani, divennero una tappa intermedia nella diaspora sefardita dalla Spagna e dal Portogallo verso il Levante, i Balcani e il Nord Africa. Il risultato fu che non pochi ebrei stabilitisi nelle comunità dell’Impero ottomano o delle reggenze nordafricane avevano e rivendicavano legami familiari, linguistici e culturali, più o meno diretti e profondi, con l’Italia.

Contatti e relazioni di questo tipo si riattivarono a partire dal Settecento: nel corso di quel secolo, e nei primi decenni dell’Ottocento, infatti, numerosi ebrei italiani, provenienti soprattutto da Livorno, si stabilirono nei territori ottomani, proponendosi come intermediari commerciali tra il declinante Impero e un’Europa che appariva in forte espansione. Salonicco, Costantinopoli, Smirne, Alessandria d’Egitto, Tunisi e, in misura minore, Aleppo e il Cairo divennero le principali mete di questo movimento migratorio. Si trattò di un flusso numericamente ridotto, ma qualitativamente significativo. Fondamentali nel successo di questa migrazione si dimostrarono tanto l’intraprendenza dei commercianti livornesi e l’ampiezza dei loro network transnazionali, molto spesso strutturati sulla base di reti familiari, quanto lo status privilegiato che il regime delle capitolazioni in vigore nell’Impero ottomano, progressivamente esteso e rafforzato nel corso dell’Ottocento, garantiva agli europei ivi residenti.

Politiche di potenza europee e questione della cittadinanza

Fu proprio in virtù di questa situazione di protezione e privilegio di cui godevano i cittadini europei nell’Impero che, sin dal Settecento, si impose con forza il tema della nazionalità di questi gruppi di mercanti e, più in generale, delle minoranze ebraiche presenti nei territori ottomani. Le varie potenze europei, infatti, si contendevano la tutela delle minoranze ebraiche (e, ovviamente, di quelle cristiane) soggette a Costantinopoli per aumentare la propria influenza nella zona. A tal fine, molti stati europei concedevano con facilità attestati di cittadinanza o di protezione anche quando i legami reali delle varie collettività e famiglie con la presunta madrepatria erano molto labili, o addirittura inesistenti. Fu grazie a tali pratiche che numerose famiglie ebree ottomane ottennero, spesso fruendone per generazioni, una qualche cittadinanza europea: in particolare furono distribuite con larghezza cittadinanze francesi, britanniche, austriache e, dopo il 1861, anche italiane, mentre in epoca preunitaria era stato soprattutto il Granducato di Toscana a ricorrere a tali pratiche, forte delle remote origini livornesi di molte di queste comunità.

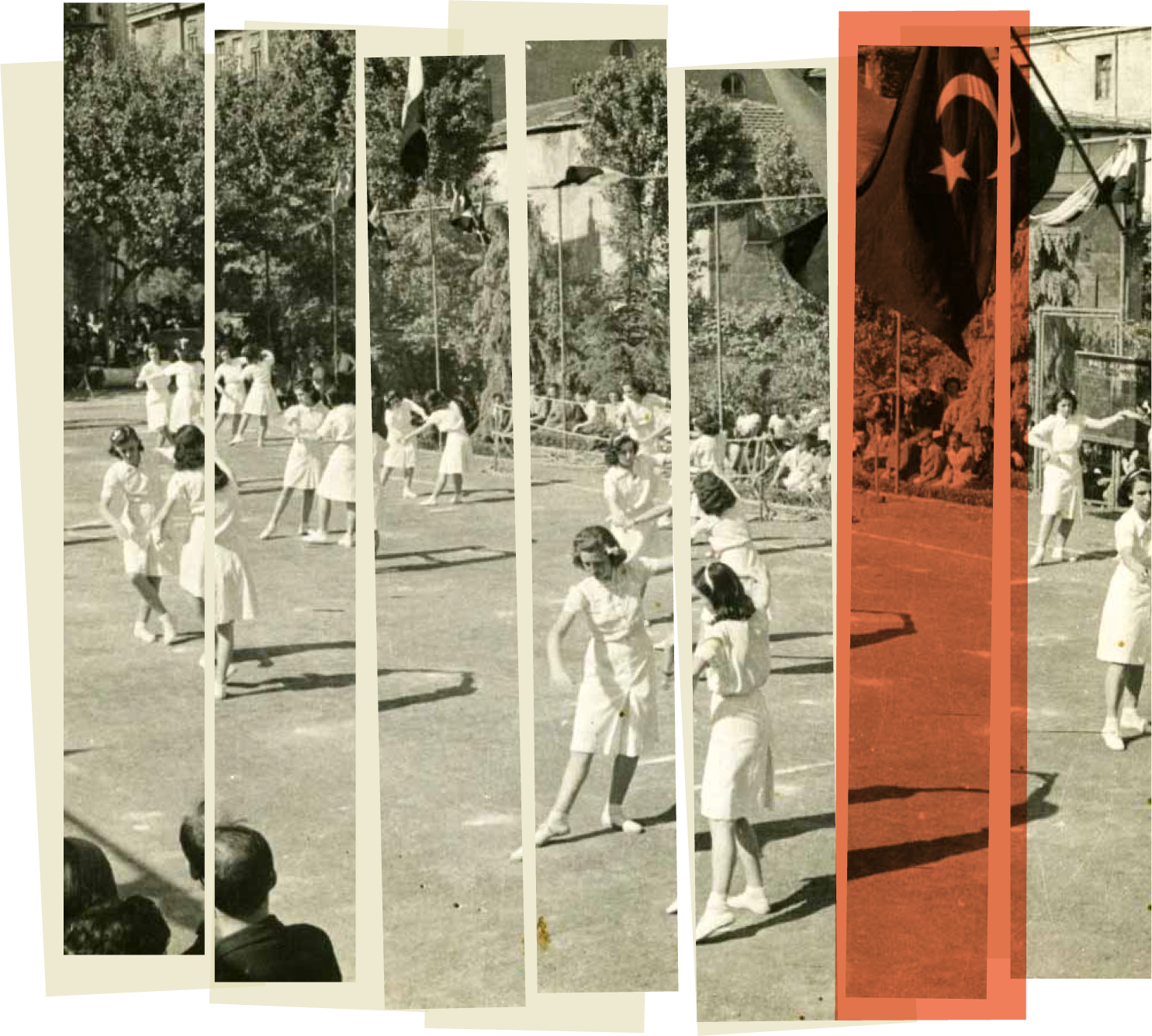

Certo è che all’indomani dell’unificazione italiana, mentre le coste nordafricane – egiziane, tunisine e algerine – iniziavano ad accogliere anche una nuova e profondamente diversa emigrazione italiana, formata inizialmente soprattutto da esuli politici e professionisti e poi, sempre più, da lavoratori manuali, i legami tra l’Italia e le comunità ebraiche, nominalmente italiane, del Levante e dell’Africa settentrionale iniziarono a essere insidiati dalla crescente influenza politica e culturale francese. Grazie all’opera educativa e filantropica dell’Alliance Israélite Universelle, che fece dell’insegnamento del francese un proprio punto di forza, alla forza economica e commerciale e all’espansionismo politico, Parigi riuscì, infatti, a diventare il naturale punto di riferimento di buona parte dell’ebraismo mediterraneo. Donde la diffusione del francese come principale lingua parlata, tanto a livello familiare quanto a livello pubblico, al posto dell’italiano.

Nonostante i progressi della penetrazione francese, tuttavia, non erano pochi gli esponenti dell’ebraismo levantino, egiziano e tunisino che continuavano a guardare all’Italia come al proprio naturale riferimento nazionale e culturale: basti a questo proposito ricordare il caso della comunità ebraica d’origine livornese di Tunisi, i cosiddetti Grana, che rimase sempre, e orgogliosamente, separata dalla comunità ebraica d’origine tunisina e fiera dei suoi legami culturali e familiari con la Penisola. In questa situazione, in epoca liberale, i governi italiani mostrarono un certo interesse, sia pure in maniera intermittente, per queste comunità di lontana origine, o di più recente cittadinanza, italiana. Tanto più che i rapporti diplomatici e consolari provenienti da Salonicco, Costantinopoli, Smirne, Aleppo, Alessandria e Tunisi descrivevano positivamente queste comunità, laboriose e sobrie, giudicandole elementi che contribuivano al prestigio italiano nel Mediterraneo orientale.

La “politica sefardita” dell’Italia e l’inizio dell’immigrazione ebraico orientale

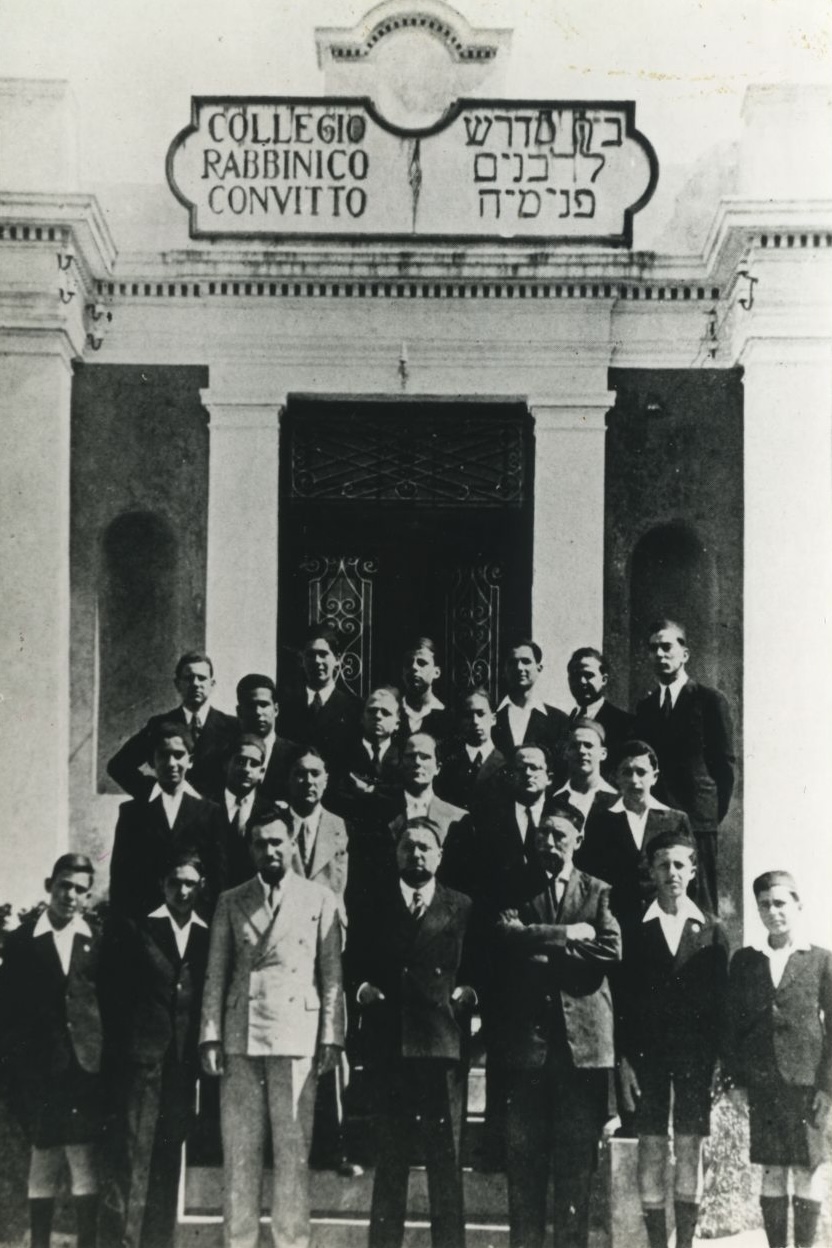

L’attenzione dei governi di Roma per queste realtà aumentò nei primi anni del Novecento e, ancor di più, all’indomani della conquista della Libia e del primo conflitto mondiale. Nella nuova situazione geopolitica, infatti, la diplomazia italiana forte del controllo della Tripolitania e, soprattutto, del Dodecaneso e dell’importante comunità ebraica di Rodi, cercò di sviluppare una propria “politica sefardita”. L’obiettivo era quello di contrastare l’egemonia francese sulle comunità ebraiche del Levante e, al tempo stesso, di proporsi come alternativa ai progetti sionisti supportati dai britannici, all’epoca piuttosto impopolari nell’ebraismo mediterraneo. Diverse iniziative politiche messe in cantiere in quegli anni dai governi italiani appaiono espressione di questo tentativo di proiezione politica. Basti pensare alla missione affidata, subito dopo la fine del conflitto, al capitano Angelo Levi-Bianchini presso le comunità sefardite del Mediterraneo orientale, tragicamente conclusasi con il suo assassinio, nell’agosto 1920 in Siria. Oppure alla nomina di David Prato a rabbino capo di Alessandria d’Egitto, nel 1927: una scelta che, pur inserendosi in una tradizione che aveva visto negli anni precedenti altri rabbini italiani alla guida della comunità di Alessandria, diede vita a una fruttuosa sinergia con la politica estera italiana, tando da portare, nel corso degli anni Trenta, a reiterati incontri tra Prato e lo stesso Mussolini. O ancora, e forse soprattutto, al tentativo, concretizzatosi tra 1928 e 1938, di dar vita a un collegio rabbinico a Rodi, che potesse fungere da punto di riferimento per l’intero ebraismo mediterraneo, favorendone i legami culturali con l’Italia attraverso la formazione dei futuri rabbini delle comunità del Levante.

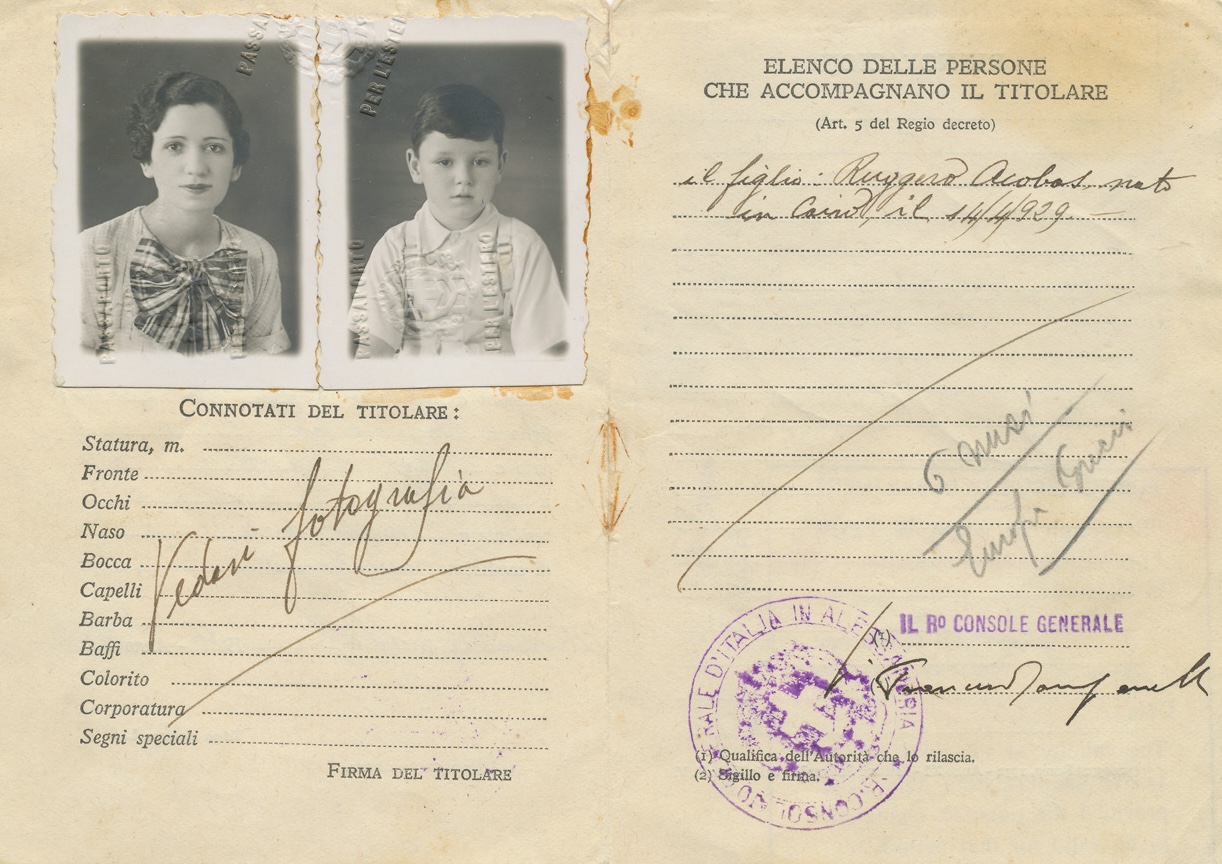

Gli esiti di queste disparate iniziative avviate nei confronti dell’ebraismo sefardita non furono particolarmente significativi. E questo anche perché, soprattutto dopo l’avvento del fascismo, la “politica sefardita” rappresentò solo uno dei molti e contradditori aspetti della politica mediorientale italiana, che alternò aperture ai sionisti, un più deciso sostegno al nazionalismo arabo, istanze di difesa delle posizioni cattoliche nella regione e velleità di fare dell’Italia una “potenza islamica”: un insieme eterogeneo e ondivago di prospettive il cui unico vero aspetto unificante era il tentativo di insidiare l’egemonia britannica nel Mediterraneo orientale. Al di là degli esiti complessivamente modesti di questa “politica sefardita”, ciò che appare rilevante sottolineare in questa sede è che, al momento del disfacimento dell’Impero ottomano e negli anni immediatamente successivi, i consoli italiani nel Levante, così come quelli delle altre potenze europee, furono autorizzati a distribuire con larghezza certificati di cittadinanza e di protezione a numerosi nuclei di ebrei locali che, molto spesso, non avevano alcun precedente legame con la Penisola, estendendo ulteriormente una prassi che, come abbiamo visto, era invalsa da lungo tempo.

Alla luce di questi aspetti e degli stratificati e antichi legami esistenti tra l’Italia e parte della popolazione ebraica del Vicino Oriente non può stupire se, nel corso del Novecento, le città della Penisola, e in primo luogo Milano e Roma, divennero meta di un movimento migratorio, permanente o temporaneo, da parte di alcuni nuclei di ebrei balcanici, mediorientali e nordafricani. Già nel 1911, a seguito della conquista italiana della Tripolitania e della guerra italo-turca giunsero a Milano alcuni ebrei tripolini, che si stanziarono in zona Niguarda, e un piccolo nucleo di ebrei stambulioti, in fuga dagli umori anti-italiani e anti-europei che si erano diffusi nella capitale dell’Impero. Nel corso del tormentato ventennio tra le due guerre mondiali tale fenomeno riprese su più vasta scala. All’inizio degli anni Trenta vi erano in Italia circa duemila ebrei orientali, provenienti soprattutto dalle città dell’Asia minore, come Smirne, sconvolte dalla guerra greco-turca, e da Salonicco. Di fronte al disfacimento della multietnica e multiconfessionale società ottomana, non pochi di essi avevano, infatti, individuato nel nostro Paese un naturale approdo per sfuggire alle turbolenze politiche della regione e per rilanciare le proprie attività commerciali. Naturalmente si trattava di contingenti ancora molto limitati, se paragonati a quelli che sarebbero giunti dopo la seconda guerra mondiale, di fronte alla rapida scomparsa dell’ebraismo nei paesi arabi, e ancor più se confrontati con quanti si recarono verso la Francia, la Gran Bretagna, l’America latina o, ancora, Israele. Molte delle dinamiche che ne determinarono l’arrivo in Italia, a cominciare dai legami culturali e linguistici e, soprattutto, dalla questione della cittadinanza italiana e dello status di protetti di cui disponevano alcune di queste famiglie ebraiche orientali, o quantomeno taluni loro membri, appaiono tuttavia largamente sovrapponibili.

Bibliografia

S. Minerbi, L’azione diplomatica italiana nei confronti degli ebrei sefarditi durante e dopo la I guerra mondiale (1915-1929), in «La Rassegna mensile di Israel», XLVII, 1981, pp. 86-119.

A. Molho, Ebrei e marrani fra Italia e Levante ottomano, in C. Vivanti (a cura di), Gli ebrei in Italia, vol. II, Dall’emancipazione a oggi (Storia d’Italia. Annali 11), Einaudi, Torino, 1997, pp. 1011-1043.

I. Papo, L’immigrazione ebraica in Italia dalla Turchia, dai Balcani e dal Mediterraneo orientale nella prima metà del XX secolo, in L. Picciotto (a cura di), Saggi sull’ebraismo italiano del Novecento in onore di Luisa Mortara Ottolenghi, numero monografico de «La Rassegna mensile di Israel», LXIX, 2003, pp. 93-126.

A.M. Piattelli e M. Toscano (a cura di), Memorie di un rabbino italiano. Le agende di David Prato (1922-1943), Viella, Roma, 2022.

S.A. Stein, Extraterritorial Dreams: European Citizenship, Sephardi Jews, and the Ottoman Twentieth Century, University of Chicago Press, Chicago-London, 2016.

F. Trivellato, The Familiarity of Strangers: the Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-cultural Trade in the Early Modern Period, Yale University Press, New Haven-London, 2009.

P. Zanini, Tra due diaspore: ebrei levantini ed egiziani in Italia (1948-1957), in «Mediterranea», XIX, 2022, pp. 41-68.