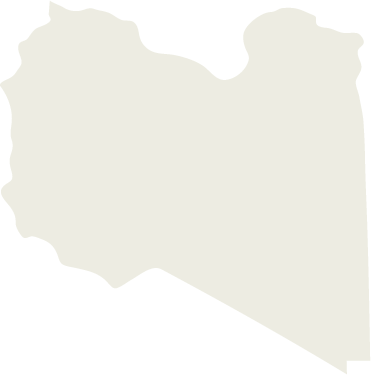

Saul Meghnagi nasce a Tripoli nel 1946, subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale, da una famiglia di origini libiche, che risalgono al XVI secolo. La famiglia Meghnagi – i genitori, Joseph e Rosina Haggiag, e alle sorelle – vivono in un appartamento su Corso Sicilia, ribattezzato Sharia al-Mizran dopo la fine del capitolo coloniale italiano. In casa si parla italiano, e la cultura della famiglia è prevalentemente italiana, sebbene i nonni parlino arabo e giudeo-arabo e mantengano alcuni costumi libici.

Saul cresce in una città dove le influenze occidentali sono ancora molto forti: frequenta la scuola italiana e, come molti della sua generazione, è affascinato dalla musica e dalla cultura americana, portate dalla base militare statunitense. Frequenta prevalentemente i suoi compagni di scuola, trascorre con la famiglia il tempo libero nelle spiagge del Beach Club e partecipa alle feste a casa degli amici. La famiglia Meghnagi celebra le festività ebraiche e frequenta il tempio, rispettando la kasherut e lo shabbat, sebbene – come molte altre famiglie tripoline – si conceda delle “piccole trasgressioni”, come quella di usare la macchina di sabato o nei giorni di festa.

Nel 1964, Saul si trasferisce a Roma per frequentare l’università, iscrivendosi alla facoltà di ingegneria. I primi tempi nella capitale italiana sono difficili, ma rafforza il legame con altri giovani ebrei tripolini che, come lui, si sono stabiliti a Roma per studiare. Come molti suoi coetanei, Saul spera di fare da apripista al trasferimento di tutta la famiglia in Italia, ma è lo scoppio della Guerra dei sei giorni nel 1967 e le violenze anti-ebraiche che ne derivano, che costringono il resto della famiglia Meghnagi a lasciare definitivamente Tripoli per Roma nel luglio dello stesso anno. La situazione della famiglia, come nel caso di molti altri ebrei fuggiti dalla Libia in quel frangente, è complicata ulteriormente dal loro precario status giuridico. Come molti ebrei libici, non hanno una cittadinanza riconosciuta: possono viaggiare solo con un “Temporary Travel Document”, un documento che permette di viaggiare solo in alcuni paesi e ha la durata di sei mesi, dopo i quali necessita di essere rinnovato esclusivamente presso le autorità libiche.

eravamo cittadini libici de iure ma non de facto

Trascrizione

Intervistatrice:

Che nazionalità aveva [la tua famiglia]?

Saul Meghnagi:

Io posso rispondere giuridicamente. Così come l’ho potuta conoscere in modo preciso con la venuta in Italia, ovvero eravamo cittadini libici de iure ma non de facto. Tra l’altro poi se vi farà piacere, se riesco a trovarlo, potrei farvi vedere l’attestato dell’alto commissariato delle Nazioni Unite che ci riconosceva come rifugiati, condizione giuridica che non ci è mai stata riconosciuta dall’autorità italiana.

Intervistatrice:

Quindi non eravate nemmeno stati dichiarati apolidi?

Saul Meghnagi:

No

Intervistatrice:

Eravate nulla?

Saul Meghnagi:

Sì. Di fatto, abbiamo acquisito dopo 10 anni, nel ‘77, la cittadinanza italiana come ex-libici, ma la condizione nella quale ci trovavamo era quella di essere titolari di un titolo di viaggio temporaneo che aveva due caratteristiche. Una era quella di avere indicata nella prima pagina la “ya”, l’iniziale della parola “yahudi”, che tra l’altro ho ritrovato in un passaporto libico di uno zio che invece aveva il passaporto, [per cui c’era] anche nei passaporti che alcuni libici avevano. [La seconda caratteristica era] la durata, che era massimo di sei mesi in genere.

Intervistatrice:

Quindi, si può dire che gli ebrei libici in Libia non erano considerati cittadini? Nemmeno cittadini di seconda categoria, nulla, neanche dhimmi?

Saul Meghnagi:

No, non avevamo uno status giuridico riconosciuto e, che io sappia, non esisteva una norma che definisse questa condizione anomala. Si trattava di una prassi corrente che però non aveva un fondamento giuridico esplicito. Per lo meno questo è quello che ci è stato detto anche dalle autorità italiane, che non ci riconoscevano come rifugiati perché non esisteva nessuna norma libica – a loro dire – che consentisse di definirci come tali. Quindi per loro eravamo libici, nonostante il documento curioso che noi avevamo

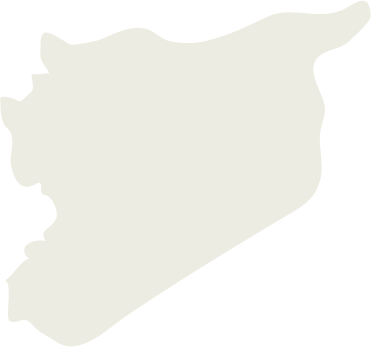

Dopo l’arrivo della famiglia in Italia, Saul cambia percorso di studi e decide di approfondire l’ebraico in Israele, in un ulpan ad Arad, nel sud del paese. Viene ammesso all’Università Ebraica di Gerusalemme, ma l’assenza di una cittadinanza stabile gli impedisce di rimanere. Tornato a Roma, ottiene una borsa di studio dall’American Jewish Joint Distribution Committee e dalla Deputazione Israelitica di Assistenza, iscrivendosi alla scuola di servizi sociali. Dopo il diploma, riprende gli studi accademici laureandosi in filosofia e conseguendo il dottorato in Scienze della formazione.

In questi anni, Saul si impegna attivamente nelle istituzioni della comunità ebraica italiana, contribuendo alla creazione del Centro di Cultura Ebraica, di un consultorio familiare e di servizi per i profughi ebrei in transito dall’URSS verso gli Stati Uniti. Con il sostegno dell’American Jewish Distribution Committee, Saul partecipa ai programmi di formazione e aggregazione giovanile, consolidando il suo ruolo in ambito comunitario.

in quegli anni, l’American Joint iniziò questa professionalizzazione - come loro dicevano - delle comunità ebraiche

Trascrizione

Saul Meghnagi:

Mi fu affidato il Kadima, appunto, l’attività giovanile. Ed era perchè lì in quella fase, magari voi al CDEC avrete maggiore precisione delle date, ma in quegli anni l’American Joint si impegnò fortemente sullo sviluppo di attività giovanili in Europa, per la ricostituzione delle comunità ebraiche che avevano subito la tragedia della Shoah. Sempre in quegli anni ci furono due fatti. Siamo agli inizi degli anni ‘70, io mi diplomai all’inizio degli anni ‘70. [Accaddero] due cose: una, gli accordi con la Germania per i risarcimenti della [Claims Conference] che favorivano – qualcosa anche a Milano – [ma] a Roma sicuramente, la nascita del centro di cultura ebraica e il centro di consulenza familiare e [seconda cosa] l’arrivo degli ebrei dall’Unione Sovietica in transito verso gli Stati Uniti. Ecco in quegli anni, l’American Joint iniziò questa professionalizzazione – come loro dicevano – delle comunità ebraiche, quindi l’attività di formazione dei giovani leader nelle comunità e io fui associato a questa impresa. Devo dire che professionalmente è stata un’occasione straordinaria perché venne inviato a Roma il direttore del Community Center di Minneapolis, che aveva una reputazione di progettista di attività educative e culturali in ambito ebraico. Lui rimase per un anno a Roma e io ebbi la fortuna di essere il suo traduttore e accompagnatore ufficiale, quindi imparai da lui il mestiere e alcuni modi di agire che vengono da questa esperienza. Partecipai quindi alla progettazione di questo centro di cultura ebraica che tuttora esiste.

Dal 1978, Meghnagi continua la sua esperienza lavorativa nel campo dell’educazione professionale, anche in ambito sindacale. L’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali lo incarica di progettare l’Istituto Superiore per la Formazione di cui poi riveste la carica di presidente. Dopo l’intesa tra Stato e Unione delle Comunità Ebraiche (1987) è coinvolto in prima persona nelle attività dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, prima come Assessore alla Cultura e poi come Consigliere. Dal matrimonio con Anna Palagi sono nati due figli.