Ebrei di Tunisia

Dall'antichità al protettorato francese

La presenza ebraica in Tunisia risale all’antichità: testi storici e testimonianze archeologiche confermano l’esistenza fin dal II secolo a.C. di una comunità stabile, insediata nella regione di Cartagine e sull’isola di Djerba. Durante il Medioevo e in epoca moderna, gli ebrei di Tunisia furono integrati nel mondo islamico, occupando un posto importante nel commercio e nell’artigianato locale. Dal 1710, in seguito all’arrivo di un gruppo di ebrei iberici dal porto italiano di Livorno, la popolazione ebraica si separò in due comunità distinte: quella degli ebrei tunisini (Twansa) e quella degli ebrei livornesi (Grana). I Grana costituivano una minoranza economicamente prospera e giuridicamente privilegiata: protetti dai consoli toscani, erano attivi nel commercio internazionale e nelle attività di mediazione con i paesi della cristianità.

Nell’Ottocento, gli ebrei tunisini furono toccati dalle riforme dei Bey di Tunisi e dal 1857, in virtù della nuova Costituzione, beneficiarono dell’uguaglianza giuridica con i sudditi musulmani. Inoltre, la crescente penetrazione europea in Tunisia permise ad alcuni di accedere a incarichi autorevoli, in veste di traduttori e mediatori. L’istituzione del protettorato francese nel 1881 offrì inedite opportunità di mobilità sociale e di crescita demografica. La popolazione ebraica conobbe un rapido aumento, grazie all’alto tasso di natalità e alla migliore copertura medica. Nel 1921, il primo censimento ufficiale registrò 48.000 ebrei (senza distinzione di nazionalità), saliti a 66.000 nel 1936 e a 95.000 nel 1946.

La crescita demografica si accompagnò a una graduale integrazione nel mondo europeo, contribuendo alla diversificazione del profilo nazionale della comunità ebraica. La maggior parte degli ebrei livornesi in Tunisia, stimata tra i 3.000 e i 5.000 individui, acquisì la cittadinanza italiana nel 1861 e rafforzò il suo status di élite benestante e fortemente legata all’Italia. Parallelamente, molti ebrei tunisini si orientarono invece verso la Francia, soprattutto dopo che la legge Morinaud del 1923 agevolò le naturalizzazioni individuali. All’alba della Seconda guerra mondiale, circa 7.000 ebrei tunisini avevano ottenuto la cittadinanza francese, un numero che raggiunse i 25.000 al momento dell’indipendenza della Tunisia. Una piccola minoranza prese la cittadinanza britannica, mentre la maggior parte degli ebrei locali mantenne lo status di suddito di Bey.

Evoluzione durante il periodo coloniale

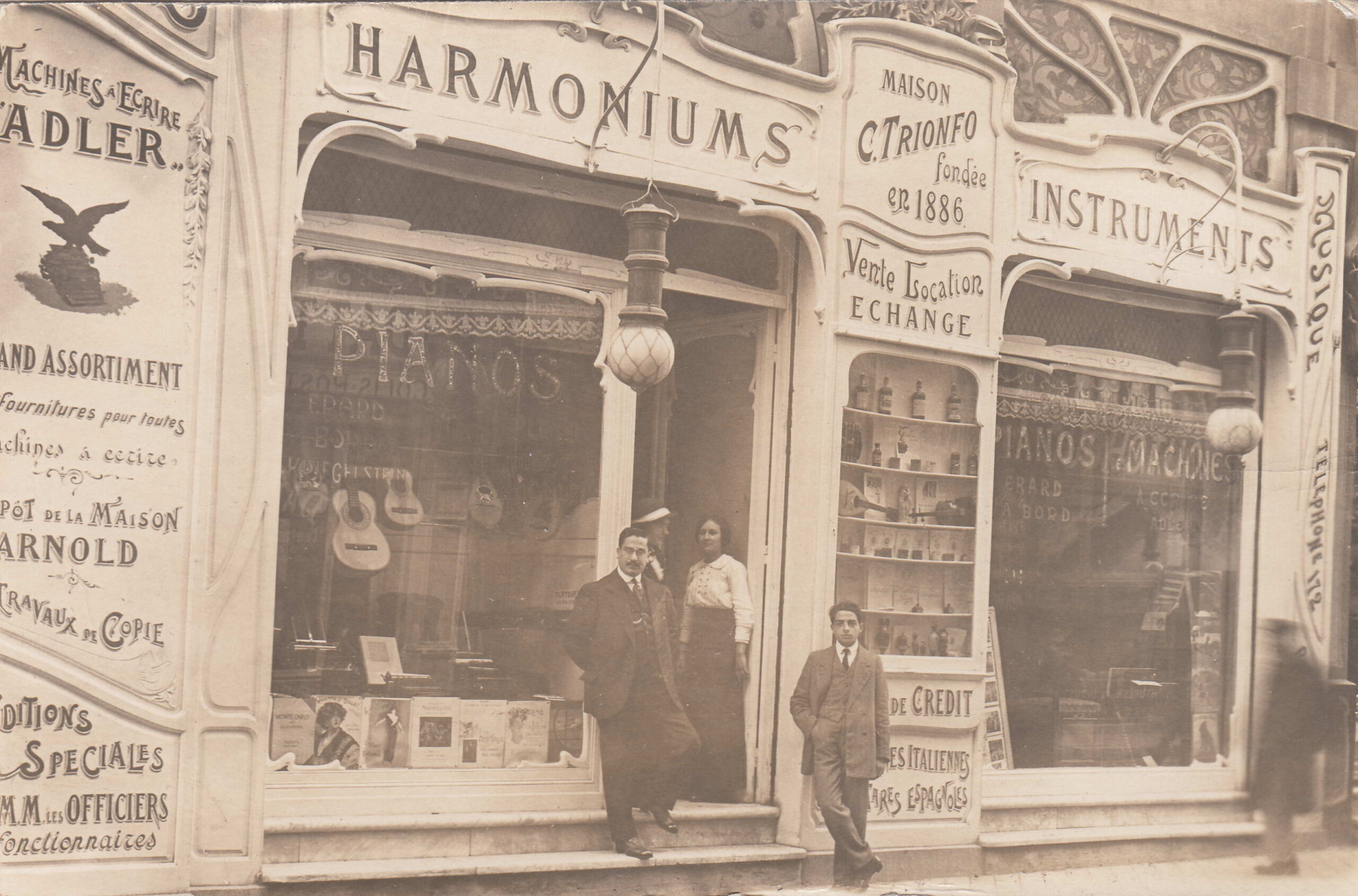

Se, come in passato, gli ebrei erano ben rappresentati nelle professioni commerciali, la modernizzazione del Paese aprì le porte a nuove professioni, come idraulici, vetrai, elettricisti e tipografi. All’inizio del XX secolo, molti ebrei erano attivi anche nel mondo dello spettacolo, come proprietari di teatri e cinema. L’istruzione nelle scuole del Protettorato, che permetteva di accede alle università europee, favorì inoltre l’emergere di una nuova classe medio-alta: molti ebrei divennero avvocati, medici, farmacisti o impiegati nell’amministrazione locale. Alla vecchia borghesia ebraico-livornese si affiancò una nuova borghesia ebraica di nazionalità tunisina e francese. La maggioranza della popolazione, tuttavia, continuò a vivere in una condizione di povertà cronica almeno fino agli anni Trenta.

L’accesso alla cultura moderna portò a un’evoluzione dei costumi. Il francese sostituì gradualmente l’arabo come lingua quotidiana. Il rispetto delle pratiche religiose si indebolì, come testimoniano le sempre più frequenti denunce dei rabbini contro la trasgressione dei divieti alimentari, l’apertura di negozi il sabato e l’indifferenza verso le festività tradizionali. L’educazione delle ragazze, in particolare, segnò una rottura importante con la società ebraica tradizionale: l’età del matrimonio si alzò, le unioni tra consanguinei si fecero più rare e il numero di figli per famiglia si ridusse.

Il XX secolo vide la diffusione di nuove idee politiche. Il sionismo si diffuse nel Paese tra le due guerre, grazie a numerosi giornali, alla creazione nel 1920 di un organismo di coordinamento (la Fédération Sioniste de Tunisie) e alla diffusione di associazioni giovanili come gli scout dell’UUJJ (Union universelle de la jeunesse juive). Una parte dell’intellighenzia abbracciò invece gli ideali comunisti, soprattutto dopo l’ascesa al potere di Hitler nel 1933. All’interno del Partito Comunista Tunisino (PCT), la gioventù intellettuale ebraica di Tunisi condusse una battaglia contro il colonialismo e il fascismo. Durante la guerra, molti di loro affrontarono la dura repressione delle autorità francesi di Vichy e delle forze dell’Asse durante i sei mesi di occupazione militare italo-tedesca (1942 e il 1943). La liberazione della Tunisia da parte degli eserciti alleati, il 6 maggio 1943, portò all’abolizione delle leggi razziali di Vichy e al ripristino dei diritti civili.

Dopo la guerra e l'indipendenza: partenze e dispersione

Nel secondo dopoguerra, la comunità ebraica tunisina andò incontro a una progressiva dispersione. La creazione dello Stato di Israele nel 1948 rafforzò lo sviluppo del movimento sionista in Tunisia, che riuscì a organizzare una vasta propaganda e a coordinare l’aliyah attraverso l’Agenzia Ebraica. Nel giro di pochi anni, circa 25.000 ebrei tunisini emigrarono definitivamente in Israele, per un totale di 50.000 nel periodo 1943-1970.

L’esodo della minoranza ebraica proseguì dopo l’indipendenza della Tunisia nel 1956. Il nuovo governo, guidato dal leader nazionalista Habib Bourguiba, cercò di integrare gli ebrei tunisini nel nuovo Stato, garantendo l’uguaglianza giuridica con il Codice dello Statuto personale e includendo figure di spicco come Albert Bessis (1885-1972), eletto all’Assemblea nazionale. Tuttavia, il processo di arabizzazione, le tensioni sociali e il deterioramento delle relazioni con Francia e Israele – segnato dalla crisi di Biserta (1961) e dalla guerra dei Sei Giorni (1967) – accelerarono le partenze. Nel decennio successivo all’indipendenza, la popolazione ebraica del Paese crollò da 58.000 a 18.000 persone. Circa la metà emigrò in Francia, l’altra metà in Israele, mentre piccoli gruppi si stabilirono in Italia, Canada e Stati Uniti.

Nel 2018, la comunità ebraica tunisina si era ridotta a circa 1.500 individui, concentrati soprattutto a Djerba e Tunisi. Alcuni luoghi di culto e siti storici, come la sinagoga della Ghriba, continuano tuttora ad attrarre pellegrini e visitatori, specialmente in occasione della Pasqua ebraica e di Sukkot.

Stato attuale della diaspora ebraica tunisina

All’inizio del XXI secolo, la diaspora ebraico-tunisina si trova distribuita principalmente tra Francia e Israele. Si stima che tra il 1950 e il 1970 siano emigrati in Francia circa 50.000 persone, tra cui la quasi totalità delle élite intellettuali, come il filosofo Albert Memmi (1920-2020), e alcuni esponenti della classe media e operaia, molti dei quali avevano già ottenuto la cittadinanza francese sotto il protettorato. I nuovi arrivati si sono stabiliti soprattutto a Parigi (in particolare nei quartieri di Belleville e Ménilmontant), nel sud della Francia (nelle città di Tolosa, Marsiglia, Nizza e Montpellier) e nella valle del Rodano (Lione e Grenoble). Come i loro correligionari marocchini e algerini, gli ebrei tunisini che avevano ottenuto la cittadinanza francese poterono beneficiare dei programmi di assistenza destinati ai rimpatriati dalle ex colonie. L’accesso al sistema scolastico e la naturalizzazione automatica delle nuove generazioni hanno favorito un rapido processo di assimilazione. Tuttavia, il patrimonio culturale della comunità continua a essere trasmesso attraverso la lingua, la letteratura e la tradizione culinaria ed è oggetto di politiche di tutela e valorizzazione da parte di associazioni storico-memorialistiche e musei.

L’esodo verso Israele ha coinvolto anch’esso circa 50.000 persone, in gran parte appartenenti agli strati più modesti, al punto che, secondo lo storico Paul Sebag, l’aliyah tunisina si configurò come un’emigrazione priva delle sue élite. La limitata formazione accademica dei nuovi arrivati ne condizionò l’inserimento nell’amministrazione del nuovo Stato e nei settori tecnici e scientifici. Impiegati per lo più nell’agricoltura e nell’industria, gli ebrei tunisini contribuirono allo sviluppo dei kibbutzim nelle regioni della Galilea e del Negev. L’integrazione sociale si rivelò complessa: all’inizio, come molti altri ebrei provenienti da Paesi musulmani, i tunisini furono spesso oggetto di pregiudizi da parte della popolazione ashkenazita. Tuttavia, a partire dagli anni Settanta, Israele ha adottato politiche volte a ridurre le fratture tra sefarditi e ashkenaziti, promuovendo l’integrazione degli ebrei di origine nordafricana. Il patrimonio culturale e materiale degli ebrei tunisini è attualmente oggetto di iniziative di tutela promosse da istituzioni come l’Università Ebraica di Gerusalemme, l’Istituto Ben-Zvi e il Museo di Etnologia di Haifa.

Altri flussi migratori hanno portato alcune centinaia di esuli a stabilirsi in Italia (in particolare i discendenti della comunità livornese) e in Canada, dando alla diaspora ebraico-tunisina una dimensione globale.

Bibliografia

Olfa Ben Achour, L’émigration des Juifs de Tunisie de 1943 à 1967, Namur, Publishroom, 2019.

Abdelkrim Allagui, Juifs et musulmans en Tunisie: des origines à nos jours, Paris, Éditions Tallandier, 2016.

Sergio Della Pergola, «Structures socio-démographiques de la population juive originaire d’Afrique du Nord», in Jean-Claude Lasry et Claude Tapia (dir.), Les Juifs du Maghreb: diasporas contemporaines, Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 1989.

Lionel Lévy, La nation juive portugaise: Livourne, Amsterdam, Tunis: 1591-1951, Paris, France, 1999.

Martino Oppizzi, Les Juifs italiens de Tunisie pendant le fascisme. Une communauté à l’épreuve (1921-1943), Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2022.

Filippo Petrucci, Gli ebrei in Algeria e in Tunisia, 1940-1943, Giuntina, Firenze, 2011.

Paul Sebag, Histoire des Juifs de Tunisie: des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan, 1991.

Patrick Simon and Claude Tapia, Le Belleville des Juifs tunisiens, Paris, Éditions Autrement, 1998.

Memorie e autobiografie

Sophie Bessis and Leïla Sebbar, Enfances tunisiennes, Tunis, Elyzad, 2010.

Elia Boccara, In fuga dall’inquisizione: ebrei portoghesi a Tunisi: due famiglie, quattro secoli di storia, Giuntina, Firenze, 2011.

Robert Borgel, Étoile jaune et croix gammée, Éditions Le Manuscrit, Paris, 1944.

Paul Ghez, Six mois sous la botte, Paris, France, S.A.P.I., 1943.

Albert Memmi, La statue de sel, rev. ed. and Corr. ed., Paris, Gallimard, 1966.

André Nahum, Le roi des briks, Paris, L’Harmattan, 1992.

Giacomo Nunez, Delle navi e degli uomini, i portoghesi di Livorno: da Toledo a Livorno e a Tunisi, Salomone Belforte Editore, Livorno, 2011.

Nadia Spano, Mabrúk: ricordi di un’inguaribile ottimista, Editori Riuniti, Cagliari, 2005.