L’Italia e le migrazioni ebraiche nel Novecento

Esuli, deportati, profughi, migranti

Nel corso della prima metà del Novecento, l’Italia è stata un importante punto di transito per numerosi flussi migratori, evolvendosi progressivamente in una destinazione di immigrazione stabile a partire dal secondo dopoguerra. Tra coloro che hanno attraversato il Paese, si annoverano anche numerosi ebrei in fuga da persecuzioni e instabilità politica o alla ricerca di nuove opportunità. Un aspetto significativo di questa dinamica è che, pur essendo gli ebrei una minoranza in Italia, in alcuni periodi la loro crescita demografica ha superato quella della popolazione totale, soprattutto a causa dei flussi migratori.

Nel censimento del 1911 si contavano in Italia circa 34.000 ebrei, accresciuti fino a superare i 45.000 in occasione del “censimento della razza” del 1938. Infatti, in quegli anni, con l’arrivo degli esuli dalla Germania nazista, la presenza degli ebrei stranieri passò dal 4.5% al 20%. Tuttavia, per effetto dell’emigrazione dalla Penisola, delle persecuzioni antiebraiche, delle deportazioni e delle perdite causate dalla Shoah, il numero di ebrei in Italia scese a circa 26.000 alla fine della Seconda guerra mondiale. Nel dopoguerra si registrò un nuovo incremento, dovuto a un flusso senza precedenti di rifugiati ebrei: si stima che tra il 1945 e il 1948 circa 50.000 persone transitarono attraverso l’Italia. Superata questa fase, fu solo nel 1975 che la comunità ebraica italiana raggiunse il suo massimo storico, con circa 35.000 membri, grazie soprattutto all’immigrazione dai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, come evidenziato da alcuni studi demografici.

Questo fenomeno, che si sviluppò parallelamente alle migrazioni interne, fu accompagnato da un processo di redistribuzione geografica delle comunità ebraiche sul territorio nazionale. Nel corso dei decenni, molte di esse si ridussero fino a scomparire, passando dalle 87 presenti nel 1840 alle 21 attuali. Sebbene la maggior parte di queste comunità sia di piccole dimensioni, due si sono espanse considerevolmente: quella di Roma, grazie all’incremento naturale della popolazione, e quella di Milano, per effetto dell’immigrazione da altre parti d’Italia e dall’estero. Tra l’inizio del secolo e la metà degli anni Settanta, infatti, la presenza ebraica a Roma raddoppiò, mentre a Milano triplicò.

A partire dagli anni Ottanta, si è registrata una progressiva riduzione della comunità ebraica in Italia, la cui dimensione è oggi stimata in circa 27.000 persone. Le cause di questo declino sono molteplici e includono, in primo luogo, fattori demografici legati alla popolazione italiana in generale, come il basso tasso di natalità e il forte invecchiamento. In parallelo, vanno considerati alcuni elementi caratteristici dell’ebraismo italiano negli ultimi decenni, come l’esogamia, la scelta di alcune famiglie di non integrarsi nella vita comunitaria o nell’appartenenza all’ebraismo, e l’emigrazione (in particolare verso Israele, con 8.233 persone partite tra il 1948 e il 2022).

Le migrazioni ebraiche nella prima metà del secolo

All’inizio del Novecento, sebbene numericamente limitata, la prima ondata migratoria arrivò principalmente dai Balcani, dalla Turchia e dal Dodecaneso, spinta da motivazioni economiche e dall’instabilità geopolitica che caratterizzava la regione in quel periodo. L’emigrazione ebraica dai territori dell’Impero Ottomano ebbe inizio già alla fine dell’Ottocento, dirigendosi prevalentemente verso l’Argentina, gli Stati Uniti e il Congo Belga, per poi coinvolgere anche l’Europa, in particolare la Francia, e solo più tardi, con un flusso ridotto, l’Italia. Per alcuni migranti, i legami culturali ed economici con l’Italia, una relativa apertura del paese in materia di migrazione e lavoro e, in alcuni casi, il possesso della cittadinanza italiana, ne agevolarono l’insediamento.

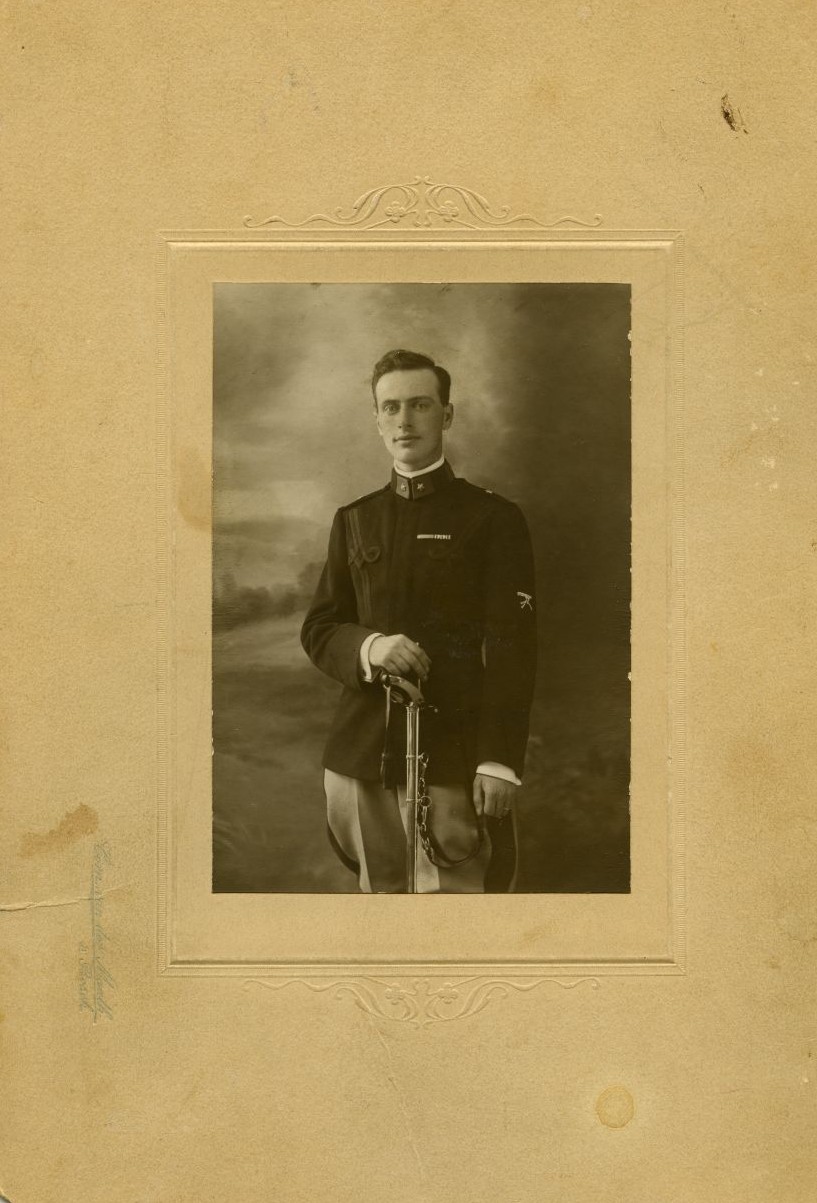

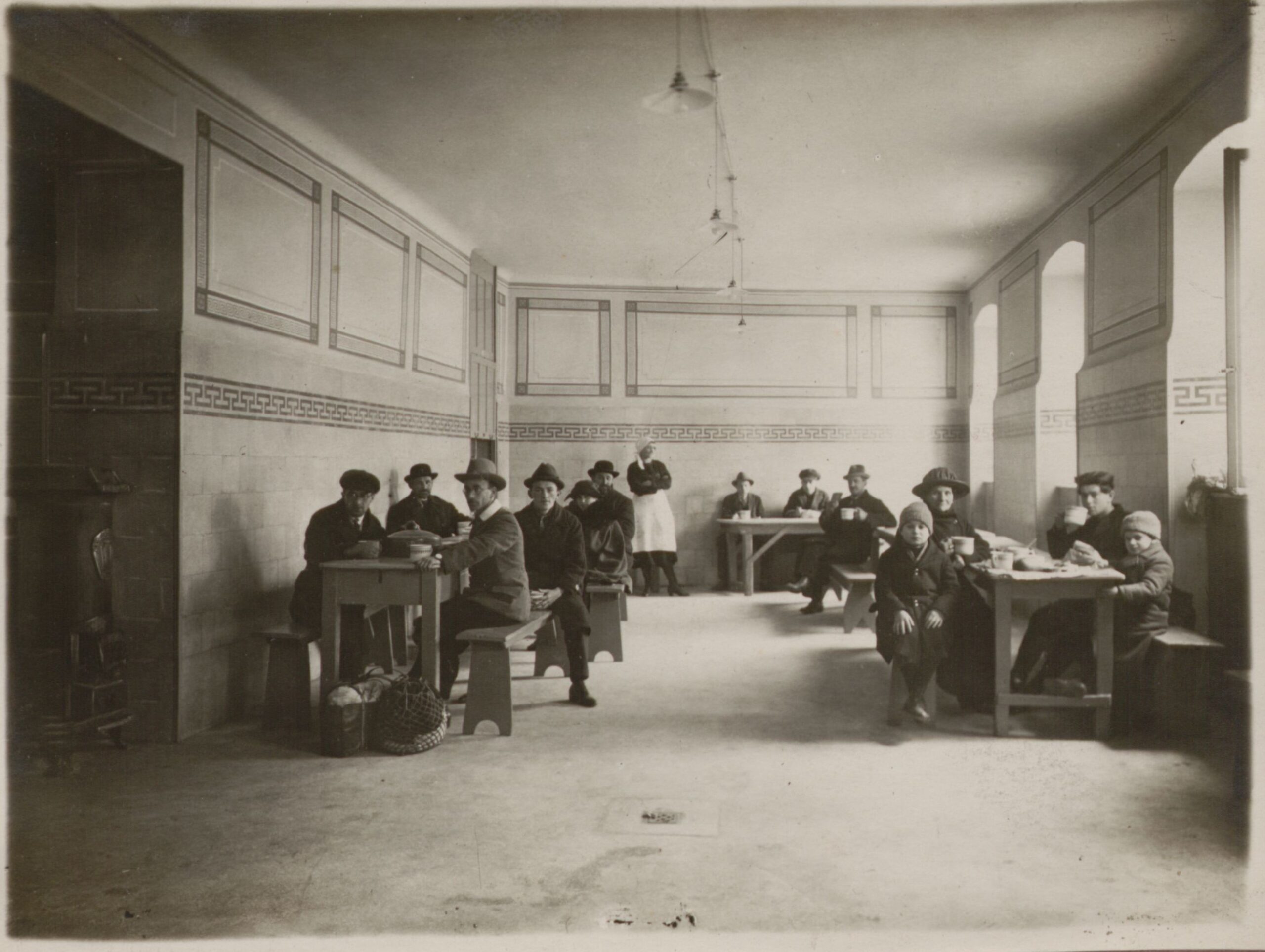

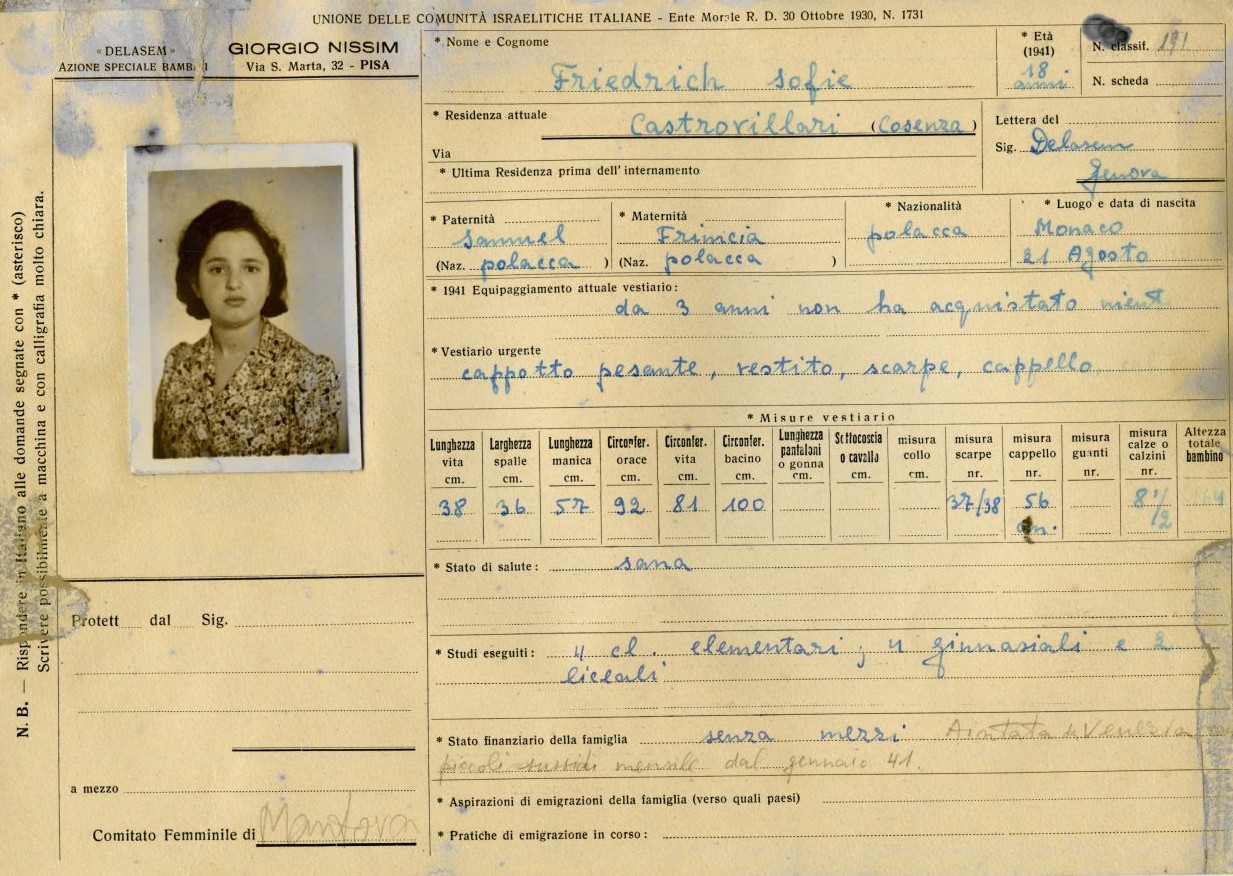

Secondo il Censimento della Popolazione del Regno d’Italia del 1911, gli ebrei stranieri presenti nel paese erano solo 1.499 su una popolazione ebraica totale di circa 34.000. Vent’anni dopo, nel censimento del 1931, il loro numero era salito a 5.395 su una popolazione complessiva di 44.507. Tuttavia, fu solo dalla fine degli anni Trenta che la presenza ebraica straniera in Italia registrò un incremento significativo, dovuto soprattutto all’arrivo di ebrei in fuga dall’Europa Centrale e, successivamente, Orientale. Con l’ascesa del Nazionalsocialismo, l’immigrazione ebraica in Italia aumentò rapidamente, raggiungendo le 9.415 unità secondo il censimento razzista del 1938. Molti, però, giungevano con l’intento di lasciare l’Europa, con il supporto della Delegazione per l’assistenza emigranti ebrei istituita dall’Unione delle Comunità Israelitiche Italiane.

Questo fenomeno migratorio, tuttavia, non è da interpretarsi come frutto di un’esplicita apertura dell’Italia verso le necessità di fuga degli ebrei dalla Germania nazista. Esso dipese dal fatto che il regime fascista mantenne fino quasi all’entrata in guerra un atteggiamento relativamente liberale riguardo agli ingressi di stranieri, facendo del Paese una delle poche vie di fuga raggiungibili nel momento in cui molti Stati avevano chiuso le porte all’immigrazione. Nel 1938, a seguito dell’emanazione delle leggi razziali e del decreto di espulsione, che imponeva a tutti coloro arrivati in Italia dopo gennaio 1919 di lasciare entro marzo 1939 il Paese (comprese le colonie), molti ebrei furono costretti a partire. Allo stesso tempo, il regime fascista, desideroso di beneficiare ancora dell’industria turistica, introdusse un visto che concedeva l’ingresso nel Paese a coloro che potevano dimostrare di essere in transito verso altre destinazioni o di viaggiare per motivi di salute o affari. Nel giro di sei mesi, circa 5.000 ebrei riuscirono a entrare in Italia con questo espediente e, tra il 1938 e il 1940, circa 10.000-11.000 ebrei stranieri partirono dai porti italiani, approfittando ancora dell’apertura del traffico marittimo civile.

Nel giugno 1940, con l’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, gli ebrei stranieri si trovavano ancora in Italia, considerati “nemici stranieri” dal regime fascista, furono internati nei campi di concentramento o sottoposti a internamento libero. Si stima che fino al 1943, circa 6.000 ebrei stranieri abbiano subito provvedimenti di internamento in Italia. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, coloro che erano stati internati nelle regioni dell’Italia meridionale furono liberati grazie all’avanzata degli Alleati dal Nord Africa. Al contrario, coloro che si trovavano nei territori occupati dai nazisti e sotto il controllo della Repubblica Sociale Italiana furono arrestati e deportati, insieme agli ebrei italiani.

Alla fine della guerra, mentre le organizzazioni umanitarie ebraiche e le comunità italiane erano impegnate nel complesso processo di ricostruzione della vita ebraica e nel sostegno ai sopravvissuti, l’Italia fu nuovamente luogo di transito per un flusso di profughi ebrei senza precedenti. Dall’estate del 1945, agli stranieri che erano scampati alla deportazione si unirono migliaia di sopravvissuti allo sterminio che, attraversando i valichi alpini, giungevano in Italia nella speranza di imbarcarsi su una delle navi del Mossad Le-Aliyah Bet. Questo era un braccio segreto dell’Agenzia Ebraica, che a partire dal 1943 aveva stabilito le sue basi in Italia per organizzare l’immigrazione clandestina verso la Palestina del Mandato Britannico. Infatti, all’epoca era ancora in vigore la politica del Libro Bianco del 1939, con il quale le autorità inglesi avevano imposto delle severe limitazioni all’immigrazione ebraica nel tentativo di mantenere il controllo sul territorio.

La presenza dei profughi ebrei, che alla fine del 1946 raggiunge il picco di oltre 26,000 persone, principalmente di origine est-europea, iniziò a diminuire a partire dal 1948, quando la nascita dello Stato di Israele ne accelerò l’emigrazione (aliyah). Tuttavia, fino ai primi anni Cinquanta, una minoranza di essi rimase temporaneamente in Italia, in attesa di partire per altre destinazioni, tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Sud America.

L’immigrazione ebraica dai paesi del Nord Africa e Medio Oriente

Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, parallelamente all’arrivo dei profughi dall’Europa orientale, le istituzioni delle comunità ebraiche italiane e le organizzazioni impegnate nell’assistenza sociale iniziarono a registrare anche la presenza di alcune decine di ebrei provenienti dai Paesi del Nord Africa, dalla Siria, dal Libano e dall’Iraq. Questi flussi migratori segnarono un cambiamento significativo su due fronti: da un lato, se nel dopoguerra l’Italia era stata quasi esclusivamente un luogo di transito, negli anni successivi divenne invece una terra di immigrazione; dall’altro, mentre in precedenza il paese era stato attraversato principalmente da migrazioni europee, ora si osservavano flussi migratori più ridotti ma costanti provenienti dall’intera area del Nord Africa e dal Medio Oriente.

Con il processo di decolonizzazione, le crisi politico-militari e le tensioni legate al conflitto israelo-palestinese, la mobilità ebraica dalla sponda meridionale e orientale del Mediterraneo si intensificò fino alla fine degli anni Settanta. Ancora una volta, l’Italia rappresentò per alcuni una tappa intermedia, mentre per altri divenne la destinazione finale. In un quadro più ampio, a partire dal dopoguerra, l’Italia non fu interessata solo da significative emigrazioni e migrazioni interne, ma si affermò progressivamente anche come meta di immigrazione: prima, per chi arrivava dalle ex colonie europee in Africa e Medio Oriente e, in seguito, anche dall’Europa. Infatti, studi demografici sulla popolazione ebraica in Italia indicano che la percentuale di ebrei stranieri o nati all’estero è passata da poco più del 2% all’inizio del Novecento al 27% nel 1975. In particolare, la quota di immigrati provenienti dal Nord Africa e dal Medio Oriente è aumentata dal 30% nel periodo 1945-1955 a quasi il 70% tra il 1955 e il 1965.

A partire dalla fine degli anni Cinquanta, il primo significativo flusso migratorio coinvolse gli ebrei iraniani, principalmente originari di Teheran ma discendenti della comunità di Mashad, costretta nel XIX secolo a conversioni forzate. Questa presenza si rafforzò dagli anni Sessanta, con un movimento guidato da motivazioni economiche e sostenuto da solide reti familiari. La maggior parte si stabilì a Milano, dove negli anni Ottanta la comunità contava circa 1.600 persone. Nello stesso periodo, anche ebrei provenienti da Siria e Libano trovarono insediamento, sempre nel capoluogo lombardo. Sebbene numericamente più ridotto ad un centinaio di persone, questo flusso migratorio fu anch’esso favorito da legami familiari e reti di sostegno comunitario.

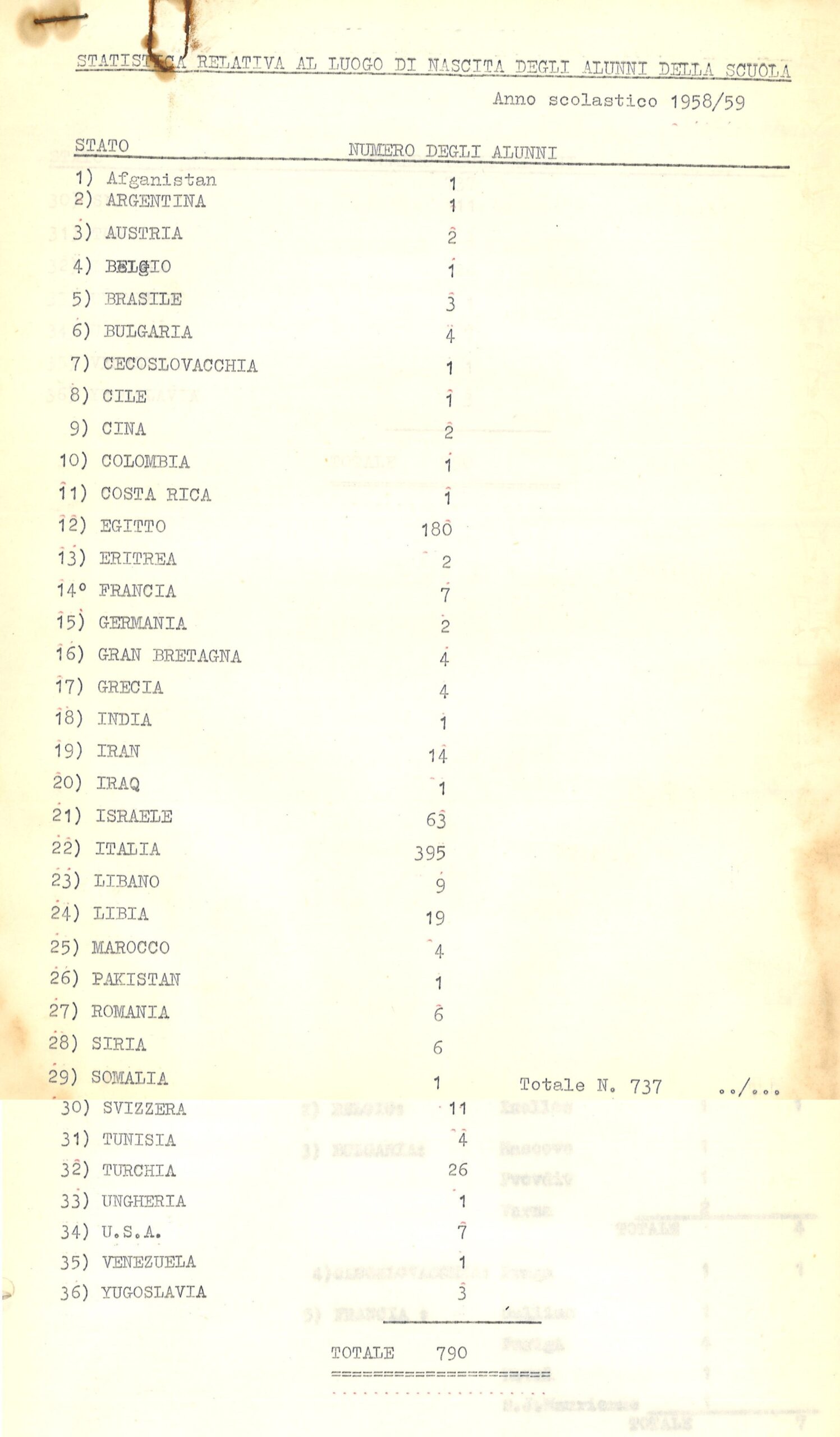

In seguito alle tensioni politiche generate dalla crisi di Suez dell’ottobre 1956, circa un migliaio di ebrei dall’Egitto si stabilirono in Italia, mentre molti altri vi transitarono temporaneamente prima di emigrare verso altri paesi. Si trattava prevalentemente di nuclei familiari appartenenti alla borghesia urbana, in gran parte titolari di cittadinanze europee—tra cui quella italiana—conservate grazie al regime delle capitolazioni. La maggioranza di essi si insediò a Milano, dove la comunità ebraica locale si attivò prontamente per rispondere all’emergenza umanitaria e favorire l’integrazione dei nuovi arrivati. Un’attenzione particolare fu rivolta al sistema scolastico comunitario, che, anche per effetto dei flussi migratori provenienti dal Medio Oriente, vide il numero di alunni raddoppiare nel decennio 1950-1960, passando da circa 400 a 800 iscritti.

Dopo la Guerra dei Sei Giorni del 1967, si verificò un’ulteriore ondata migratoria quando la comunità ebraica di Tripoli divenne bersaglio di violenti pogrom, alimentati da una forte propaganda anti-ebraica e anti-sionista che accompagnò la ripresa del conflitto arabo-israeliano. Le aggressioni, oltre a saccheggi e devastazioni, causarono decine di feriti e circa quindici vittime. A seguito di tali eventi, circa 4.000 ebrei libici furono costretti ad abbandonare il paese, trovando inizialmente rifugio temporaneo in Italia. In questa circostanza, infatti, il governo italiano si dichiarò disponibile ad accogliere provvisoriamente gli esuli, in virtù dei legami storici ancora persistenti con l’ex colonia. Tuttavia, con l’ascesa di Muʿammar Gheddafi nel 1969 e il successivo decreto di espulsione emanato nel 1970, ogni prospettiva di ritorno in Libia venne definitivamente preclusa. Circa 1.500 profughi ebrei libici optarono dunque per un insediamento stabile in Italia, con una concentrazione significativa nella città di Roma.

La migrazione ebraica verso l’Italia proseguì principalmente dalla Siria e dal Libano, per poi ridursi progressivamente dopo la Guerra dello Yom Kippur nel 1973 e ulteriormente con lo scoppio della guerra civile libanese nel 1975. Questi anni segnarono infatti l’emigrazione di massa della popolazione ebraica dal Medio Oriente e dal Nord Africa, determinando la graduale scomparsa della presenza ebraica nella maggior parte di questi paesi.

Nel corso del Novecento, le migrazioni ebraiche in Italia si inseriscono in un più ampio contesto di mobilità determinata da persecuzioni, conflitti, instabilità politica ed economica, nonché dalla precarietà dello status giuridico nei paesi di origine, spesso accompagnata da una progressiva riduzione dei diritti. A questi fattori si aggiungono i legami storici tra le comunità ebraiche del Mediterraneo e l’Italia, oltre all’attrattiva esercitata dal paese, soprattutto con il suo emergere come meta di immigrazione. Analizzare le migrazioni ebraiche che hanno attraversato la Penisola nel Novecento consente di evidenziare la continuità di questo fenomeno, sviluppatosi, con intensità variabili, parallelamente ad altre ondate migratorie che hanno interessato l’Italia.

Bibliografia e fonti

Archivio CDEC, Fondo Comunità ebraica di Milano

Bottecchia Giordano, “‘Radio Le Caire incitait les Libyens à se soulever, à tuer les Juifs, à chasser les Américains’: reflets de la propaganda nassérienne sur les violences de juin 1967 en Libye”, in Studi di Storia Contemporanea, 45-1, 2021, pp. 39‑58.

Colucci Michele, Storia dell’immigrazione straniera in Italia: dal 1945 ai nostri giorni, Carocci, Roma, 2018

Della Pergola Sergio, Anatomia dell’ebraismo italiano: caratteristiche demografiche, economiche, sociali, religiose e politiche di una minoranza, Carucci, Assisi-Roma, 1976

Della Pergola Sergio, Essere Ebrei, oggi: continuità e trasformazione di un’identità, Il mulino, Bologna, 2024

Della Pergola Sergio, “Demografia, economia e società. Le trasformazioni della popolazione ebraica nell’Italia del Novecento”, in V. Bo e M. Toscano, Ebrei nel Novecento Italiano, Sagep editori, Genova, 2024, pp. 24-34

Papo Isacco, “L’immigrazione ebraica in Italia dalla Turchia, dai Balcani e dal Mediterraneo orientale nella prima metà del XX secolo”, in Rassegna Mensile di Israel, Vol. 69, No. 1 (Gennaio – Aprile 2003), pp. 93-126

Renzo Chiara, Jewish displaced persons in Italy, 1943-1951: politics, rehabilitation, identity, Routledge, London-New York, 2024

Rossetto Piera, Juifs de Libye. Constellations de mémoires, Effigi, Arcidosso, 2023

Sarfatti Michele, Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione, Einaudi, Torino, 2018

Voigt Klaus, Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945, voll. 1 e 2, La Nuova Italia, Scandicci 1993

Zanini Paolo, “Tra due diaspore: ebrei levantini ed egiziani in Italia (1948-1957)”, in Mediterranea, 19 (2022), n. 54, pp. 41-68.