Ebrei d’Egitto

Gli ebrei nella storia dell’Egitto

L’Egitto è probabilmente uno dei luoghi che, aldilà della biblica Terra d’Israele, ha avuto la più lunga interazione con il popolo ebraico. Secondo il giornalista e storico Maurice Fargeon, che visse al Cairo agli inizi del XX secolo e pubblicò nel 1938 uno dei primi libri di storia sugli ebrei dell’Egitto moderno, Les Juifs en Egypte, “ogni volta che erano oppressi […], gli ebrei cercarono rifugio in Egitto, dove erano certi di trovare un’accoglienza cordiale e fraterna”. Certamente il rapporto tra il popolo ebraico e l’Egitto ebbe inizio in epoca antica e si estese lungo tutto il Medioevo: si pensi a grandi personalità come il rabbino e filosofo Maimonide, che nacque a Cordoba nel 1138 e morì a Fustat (Il Cairo) nel 1204. Tuttavia, durante il periodo ottomano e fino alla metà del XIX secolo gli ebrei egiziani erano una comunità piuttosto piccola – c. 5000 persone nel 1840 – e relativamente poco importante. All’epoca, la maggior parte degli ebrei viveva nello harat al-yahud (“quartiere ebraico”) del Cairo o in centri urbani più piccoli nel delta del Nilo, come Tantah. Dalla tarda antichità, il Cairo ospitava anche una comunità caraita, che contava 5000 persone nel 1948 e rimase sempre una delle componenti più arabizzate dell’ebraismo egiziano.

La nascita dell’ebraismo egiziano dell’età contemporanea

Fu solo dopo l’apertura del Canale di Suez (1869) e l’espansione economica vissuta dall’Egitto sotto il dominio coloniale britannico (1882-1922), che migliaia di ebrei provenienti da tutto l’Impero Ottomano, dal Mediterraneo orientale, meridionale e, in misura minore, dall’Europa orientale emigrò al Cairo e ad Alessandria, così come a Suez, Port Said e Isma’iliyah. Pertanto, la popolazione ebraica dell’Egitto aumentò – sulla base dei dati disponibili – a più di 25000 persone nel 1897 e ad almeno più di 60000 nel 1937. In pochi decenni molti di questi migranti migliorarono il loro status, dando vita a una comunità abbastanza fiorente, che divenne parte integrante dell’Egitto coloniale e monarchico fino agli anni Cinquanta, quando contava circa 80000 persone. Da un punto di vista socio-economico, nella prima metà del XX secolo, la maggioranza – circa il 65 percento – degli ebrei che vivevano in Egitto apparteneva alla classe media e medio-bassa, il 10 percento alla classe alta e il 20-25 percento alla classe medio-bassa o erano poveri. Nacquero importanti dinastie di banchieri e imprenditori: i de Menasce a Alessandria, i Cattaoui e i Cicurel – proprietari di uno dei più famosi grandi magazzini egiziani – al Cairo. Altri possedevano piccole imprese o lavoravano come professionisti e facevano parte di quella classe media istruita, in gran parte urbana, che si sviluppò durante il periodo coloniale e dove si potevano trovare anche musulmani, copti, armeni, siro-libanesi, greci e italiani.

Nazionalità e politica

Riguardo alla nazionalità, nel 1927 – cinque anni dopo la fine del dominio britannico e l’instaurazione della monarchia costituzionale di re Fu’ad (1869-1936) – il 33 percento degli ebrei erano cittadini egiziani, il 22 percento di altre nazionalità (principalmente europee) e il 45 per cento erano conteggiati come altri, vale a dire probabilmente che erano apolidi. Avere una nazionalità straniera non significa che fossero (tutti) estranei alla regione: dipendeva principalmente dal Sistema delle Capitolazioni, che fin dall’età moderna aveva concesso privilegi giuridici e fiscali agli europei residenti nell’Impero Ottomano, compresi i soggetti locali – in particolare ebrei e cristiani – che, grazie a legami commerciali e professionali, erano riusciti a ottenere una nazionalità straniera. Neppure il fatto che così tanti fossero apolidi deve essere visto come eccezionale in un contesto quale l’Egitto, dove la categoria giuridica di nazionalità venne sistematizzata solo nel 1929, con una legge che rese piuttosto difficile ai non musulmani diventare egiziani, e le Capitolazioni abolite nel 1937. Per quanto riguarda l’Italia, nel 1917 l’Egitto ospitava 40198 cittadini italiani, di cui 6629 ebrei. Alcuni di questi vi si erano trasferiti dalla penisola italiana, mentre altri erano di nazionalità italiana grazie alle Capitolazioni e spesso rivendicando ascendenze livornesi. Il numero degli italiani – e, in misura più limitata, di ebrei italiani – crebbe negli anni successivi, raggiungendo un picco di c. 55000 persone, prima di diminuire rapidamente dopo la Seconda Guerra Mondiale e la Rivoluzione degli Ufficiali Liberi (1952) guidata da Gamal ‘Abd-al-Nasser (1918-1970).

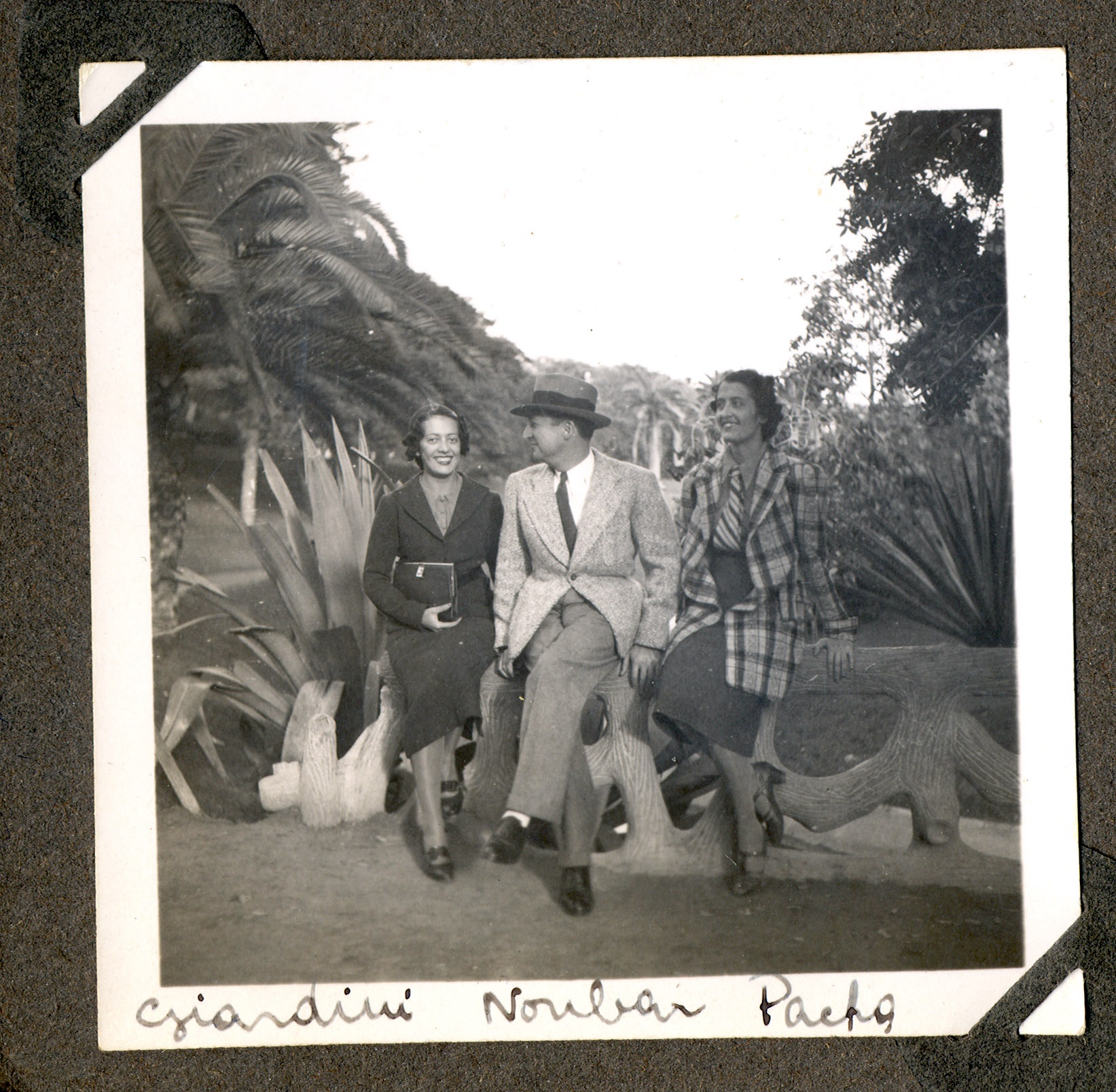

Cultura, religione e società

Le migrazioni e il declino dell’ebraismo egiziano

A causa della loro recente migrazione e del fatto che molti non erano cittadini egiziani, solo alcuni ebrei erano coinvolti nella politica interna. Si pensi all’autore satirico e giornalista Ya’qub Sannu’ (1839-1912), in parte di origine livornese; al presidente della comunità ebraica del Cairo Joseph Cattaoui (1861-1942), che fu ministro delle finanze e delle comunicazioni tra il 1924 e il 1925, e l’avvocato Léon Castro (1884-1954) – amico del leader del partito Wafd Sa’ad Zaghlul (1858-1927). Anche se già dalla fine del XIX secolo esistevano gruppi sionisti, il sionismo attirò solo una minoranza e divenne più rilevante non prima della fine degli anni Trenta e negli anni Quaranta. Tra i più importanti giornali pro-sionisti vi erano Israël e La Tribune Juive. Intorno agli anni Quaranta, idee comuniste e socialiste iniziarono ad attrarre le generazioni più giovani e – come altrove in Medio Oriente e Nord Africa – alcuni ebrei, ad esempio Henri Curiel, divennero importanti membri del comunismo egiziano.

Con la Guerra del 1948, la Rivoluzione degli Ufficiali Liberi, la fine della monarchia, l’emergere del panarabismo e la decolonizzazione regionale, iniziarono anche le migrazioni. In alcuni casi, gli ebrei – così come i cittadini europei – furono espulsi e accusati di attività anti-egiziane, spesso dopo essere stati internati in campi come quello di Huckstep, vicino al Cairo. Altri ebrei se ne andarono dopo il cosiddetto affare Lavon – un atto di spionaggio da parte di Israele avvenuto nel 1954 – e al tempo della guerra di Suez del 1956. All’inizio degli anni Sessanta in Egitto erano rimasti solo circa 2500 ebrei e il numero sarebbe ancora diminuito negli anni successivi. Quasi tutti migrarono verso Israele, l’Europa – Francia ma anche Regno Unito e Italia – Stati Uniti, Brasile e Australia. Più precisamente, la maggioranza relativa degli ebrei egiziani fece ‘aliyah: c. 14000 tra il 1948 e il 1955, altri 16500 tra il 1956 e il 1966 – il che significa che alla fine circa il quaranta per cento si stabilì in Israele. Con riferimento all’Italia, è difficile dare numeri precisi, anche perché vi arrivarono alcune centinaia di ebrei di nazionalità italiana – stabilendosi soprattutto a Milano – e molti altri che avevano un lasciapassare italiano, ma nella maggior parte dei casi non rimasero in questo paese.

Oggi al Cairo restano una dozzina di ebrei perlopiù anziani. Per quelli nati in Egitto e che oggi risiedono in quasi tutto il mondo e per i loro discendenti, l’Egitto resta una patria perduta da ricordare con tristezza, nostalgia o rabbia. Associazioni ebraiche egiziane a Parigi e Tel Aviv, sinagoghe in Israele e negli Stati Uniti, decine di libri – alcuni in italiano, come Il chilometro d’oro (2006) di Daniel Fishman e La casa sul Nilo (2022) di Denise Pardo – e alcuni documentari tramandano quello che viene ricordato come il mondo perduto degli ebrei d’Egitto.

Bibliografia

Baussant, Michèle. “‘Voir les voix’: les Juifs d’Égypte d’une rive à l’autre. Europe, Israël et États-Unis”, Conserveries mémorielles, 25 (2922), accessibile all’indirizzo: https://journals.openedition.org/cm/5565?lang=en.

Beinin, Joel. The Dispersion of Egyptian Jewry: Culture, Politics and the Formation of a Modern Diaspora (Berkeley: University of California Press, 1986).

Krämer, Gudrun. The Jews in Modern Egypt, 1914-1952 (Londra: IB Tauris, 1989).

Ilan, Nahem (a cura di). Mitzrayim (“Egitto”) (Gerusalemme: Istituto Ben-Tzvi, 2008) [ebraico].

Landau, Jacob. Jews in Nineteenth-Century Egypt (New York: New York University Press, 1969).

Miccoli, Dario. Histories of the Jews of Egypt: An Imagined Bourgeoisie, 1880s-1950s (Londra: Routledge, 2015).